Les maladies qu’on attrape à l’hôpital

Malgré des critères d’observance de mesures d’hygiène de plus en plus draconiens, le nombre de cas d’infections associées à des soins ne baisse pas. En cause notamment : la surconsommation d’antibiotiques.

On sait toujours pourquoi on va à l’hôpital, mais jamais comment on en ressortira… » : qui n’a pas déjà entendu cette phrase prononcée sur le ton de la plaisanterie mais derrière laquelle se cache une once d’inquiétude ? Car il faut bien l’avouer, personne n’est à l’abri d’une attaque sournoise de bactérie ou de virus hospitalier. Que la pathologie qui s’ensuit prenne le nom de « maladie nosocomiale » ou – plus récemment – d’« infection associée aux soins », le résultat est le même : le patient hospitalisé s’est fait infecter par un microbe qui n’était pas prévu au programme et contre lequel il devra réunir toutes ses forces. L’infection nosocomiale est, par définition, une maladie dont le patient n’était pas atteint au moment de son admission à l’hôpital et qu’il présente environ 48 heures après son entrée. Si elle se déclare suite à son passage en salle d’opération, l’infection sera considérée comme nosocomiale jusqu’à 30 jours après l’intervention chirurgicale. Un délai qui peut atteindre un an si l’infection se déclare suite à la pose d’une prothèse ou d’un implant. Combien y a-t-il, chaque année, en Belgique de cas d’infections nosocomiales ?

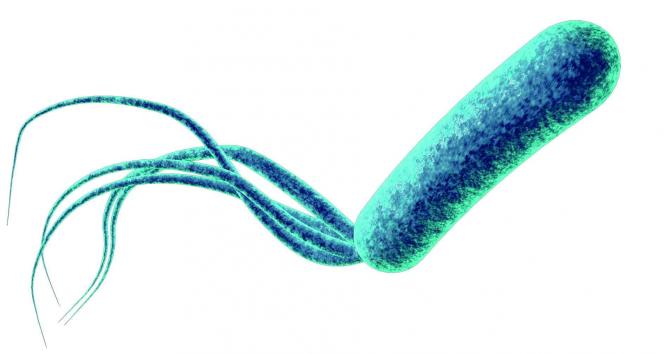

Nous avons posé la question au Dr Boudewijn Catry, chef du service des maladies infectieuses dans les institutions de soins de santé à l’ISP et Prix VEE 2017 pour la lutte contre les résistances microbiennes. Le bilan qu’il nous dresse concerne l’année 2016. Il donne froid dans le dos. « Les chiffres de ces infections se calculent en nombre de cas pour 1.000 admissions, nous explique-t-il. La première bactérie en cause est le « staphylocoque doré résistant à la méticilline » (MRSA) avec 0,94 cas pour 1.000 admissions. Presque un cas pour 1.000 patients, soit une légère augmentation par rapport à l’année 2014. Il s’agit d’une bactérie vivant sur la peau et dans le nez. Quant aux autres bactéries impliquées dans les infections nosocomiales, elles sont beaucoup plus difficilement délogeables puisqu’elles se retrouvent dans le tube digestif. Là, on trouve les entérobactéries à « Escherichia coli » (5,83 cas pour 1.000 admissions) qui sont naturellement présentes dans la flore intestinale et les « Klebsiella » (3,36 cas pour 1.000 admissions) que l’on peut retrouver dans le tube digestif. Attention !, ce n’est pas parce que nous détectons ces deux bactéries que la personne qui les porte en elle est nécessairement malade. Enfin, la troisième sorte de bactérie la plus répandue est la « Clostridium difficile », présente dans les intestins et provoquant des cas isolés ou des épidémies de diarrhée, dont on retrouve 1,2 cas nosocomiaux pour 1.000 admissions. »

Nulle part à l’abri

Quand les patients se font hospitaliser pour une intervention bénigne et qu’ils sont par ailleurs en parfaite santé, il n’y a pas trop de souci à se faire s’ils contractent une bactérie : le traitement par antibiothérapie devrait suffire. En revanche, des patients fragiles, affaiblis ne serait-ce que par l’intervention chirurgicale qu’ils viennent de subir, immunodéficients ou très âgés auront plus de difficultés à faire face à ce nouveau coup du sort. Leurs assaillants peuvent appartenir à toutes les catégories de microbes. Il s’agit, par ordre de fréquence, des bactéries, des virus, des champignons et des parasites. « Dans 95 % des cas, les infections associées aux soins sont dues à des bactéries », nous explique le Dr Michèle Gérard, médecin hygiéniste et chef de clinique au service des maladies infectieuses de l’Hôpital universitaire Saint-Pierre à Bruxelles. « On peut aussi avoir affaire à des mycobactéries, comme la tuberculose par exemple. Quant aux cas liés à des parasites, souvent à l’origine de diarrhées, ils sont extrêmement rares dans nos régions. La malaria par exemple pourrait être transmise via une piqûre. » Si tous les hôpitaux sont concernés par les infections nosocomiales, certains services sont cependant plus à risque que d’autres : c’est le cas notamment de celui des soins intensifs. Et en pédiatrie… « Le problème, c’est que les enfants, ça court partout !, sourit le Dr Gérard. Certains, censés être confinés dans une chambre d’isolement, reçoivent la visite d’autres qui y pénètrent sans permission. C’est ainsi par exemple que peuvent se propager à toute vitesse les diarrhées virales, les bronchiolites dues au RSV (virus respiratoire syncytial)… »

D’autres infections à champignons peuvent apparaître, comme les infections à Candida (germe intestinal) qui surgit par exemple lors de la pose de cathéter intraveineux ou en cas de complication post-opératoire après une chirurgie digestive. Mais tous ces agents infectieux peuvent provenir soit du patient lui-même (ils sont présents sur la peau et les muqueuses), soit de son environnement, appelé « la bulle » dans le jargon médical et qui comporte non seulement ses effets personnels, mais aussi le mobilier qui l’entoure, son lit, sa table de chevet, le perroquet suspendu au-dessus de sa tête… Autant de choses sur lesquelles toutes sortes de bactéries peuvent se poser, notamment le staphylocoque doré. « Les mains restent cependant la source la plus importante de transmission de micro-organismes, nous explique le Dr Gérard. Elles sont un vecteur des sécrétions respiratoires, des bactéries au niveau des plaies et à certains endroits de la peau. D’où, actuellement, nous suivons de plus en plus rigoureusement le protocole de désinfection de l’environnement du patient. La barrière empêchant la transmission doit être placée avant, pendant et après le soin. Prenons l’introduction d’un cathéter (ou la pose de drain ou de sonde) : l’infirmière doit se désinfecter les mains avant de s’occuper de la plaie du patient ; ensuite, elle doit à nouveau se désinfecter les mains avant d’accéder au cathéter (puisqu’elle a touché sa plaie). Enfin, elle devra se les désinfecter à nouveau quand tout est fini. » Aujourd’hui, la plupart des établissements hospitaliers belges atteignent 70 à 80 % de conformité au niveau de l’hygiène des mains. Dans chaque hôpital, quelle que soit sa taille, la présence d’un staff hygiène est requise, comprenant au minimum un médecin hygiéniste à mi-temps et une infirmière à temps plein.

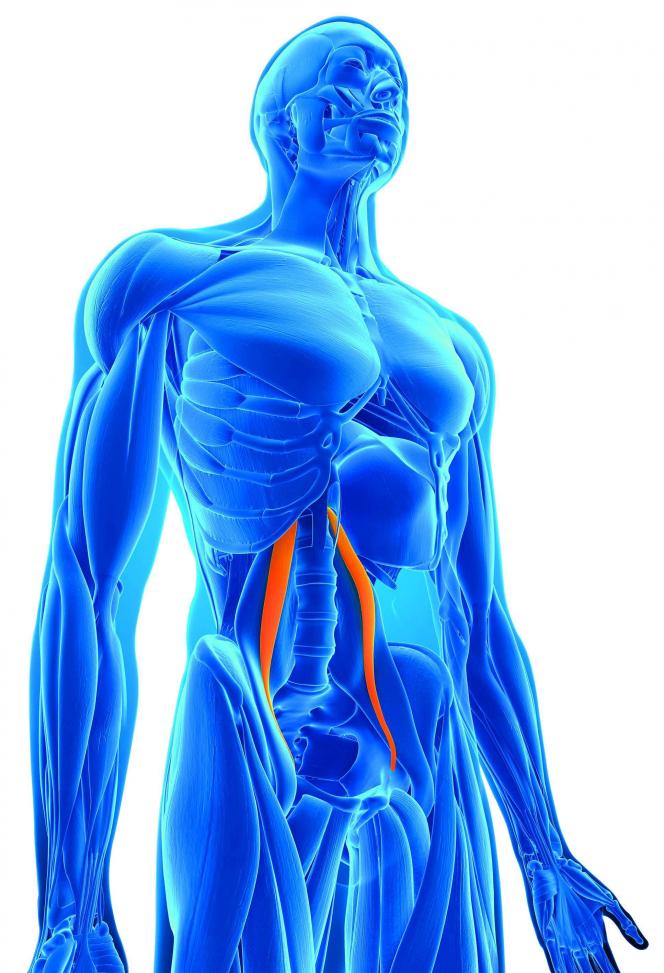

À l’hôpital Saint-Pierre, des formations récurrentes à l’hygiène sont organisées pour des infirmiers référents d’hygiène car les équipes changent souvent et les nouvelles recrues doivent être rapidement formées. La campagne d’hygiène des mains lancée il y a quelques années commence à porter ses fruits même si les spécialistes s’accordent à reconnaître que l’on ne parviendra jamais à éradiquer complètement les infections associées aux soins. Parmi elles, les principales qui sévissent en milieu hospitalier sont les infections urinaires, les infections du site opératoire et enfin les septicémies (infection du sang). Une septicémie sur cinq est associée à la présence d’un cathéter intraveineux central (ceux que l’on place au niveau du cou ou dans l’aine) qui agit donc au niveau circulatoire. L’infection peut aussi provenir des tuyaux qui relient le cathéter. En revanche, les cathéters périphériques, que l’on place au niveau du bras, s’infectent rarement. De même que le patient ne risque rien s’il arrache par inadvertance son cathéter.

Un double phénomène de résistance

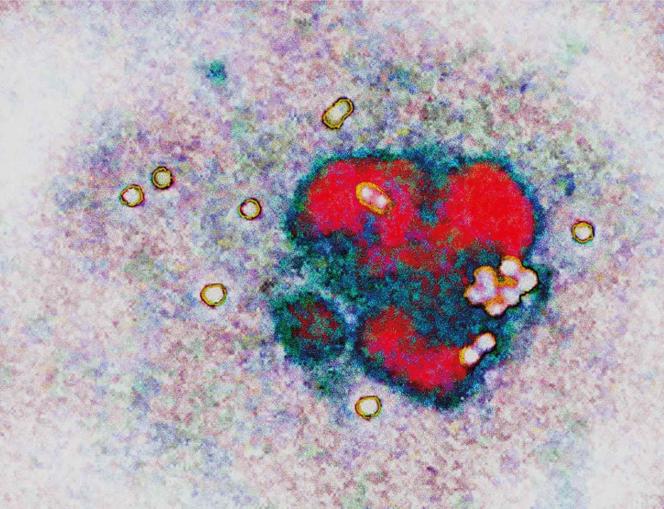

Le hic, en matière d’infections nosocomiales, n’est pas tant l’infection en elle-même que le fait que l’on ne parvienne plus toujours à la traiter par antibiothérapie. En cause : la surconsommation d’antibiotiques qui a entraîné un phénomène de résistance. Même les patients qui se sont rarement vu prescrire des antibiotiques risquent de connaître ce phénomène de résistance… dû notamment à la présence d’antibiotiques (pour lutter contre certaines bactéries) dans les viandes et charcuteries industrielles. « Le phénomène est double, nous explique le Dr Michèle Gérard. En consommant des antibiotiques, vous participez aussi à la sélection des germes résistants. Comment ? Eh bien, si vous avez un germe résistant aux antibiotiques et 20 germes sensibles, votre antibiotique va tuer les sensibles et il ne restera qu’un seul germe, le résistant, lequel va se disséminer… »

À l’heure actuelle, seules 30 % des infections liées aux soins peuvent être prévenues. Les 70 % d’autres cas doivent être considérés comme une conséquence inévitable due à la vulnérabilité des patients ou à leur grand âge. « Des patients décèdent des suites de ces maladies nosocomiales et il existe des « super-bactéries », généralement des entérobactéries (situées dans l’intestin), qui deviennent résistantes à quasi tous les antibiotiques. Malgré cela, en Belgique, par rapport à d’autres pays du sud de l’Europe où la prévalence est beaucoup plus importante, nous avons la chance de pouvoir encore traiter la majorité des infections nosocomiales », se réjouit l’infectiologue. Et de fait, si l’on prend l’exemple de la bactérie K. Pneumoniae, on aperçoit, sur une carte dressée par EARS Net, que la proportion de souches invasives résistantes aux carbapénèmes était en 2013 de 0,7 % en France, pour 5,9 % à Chypre, 20,5 % en Roumanie, 34,3 % en Italie et même 59,4 % en Grèce.

Les cinq principales infections nosocomiales

Par rapport à la répartition géographique de ces cas, on constate des résultats légèrement moins bons dans la Région wallonne qu’à Bruxelles et en Flandre, celle-ci ayant les meilleurs résultats. On constate également que les cas de septicémies sont plus présents dans les hôpitaux universitaires (7,6 cas pour 1.000 admissions) que dans les hôpitaux non universitaires (4,5 cas pour 1.000 admissions). En cause : non pas la politique d’hygiène menée dans les établissements, mais le fait que les hôpitaux universitaires reçoivent les patients les plus fragiles (transplantations, rechutes de cancer, immunodéficiences, néonatalogie…). Les chiffres donnés par les hôpitaux sont-ils fiables ? L’ISP mène des études de validation dont la dernière va être publiée dans les mois qui viennent. Certains hôpitaux publient déjà ces informations sur leurs sites. Le VIP en Flandre est un projet lancé en 2012 destiné à rendre obligatoire la publication de ces informations. Du côté francophone, le site du PAQS veille aussi à la qualité des soins.

Luc, 67 ans : « Je tremblais comme une feuille »

« Je suis entré à l’hôpital pour une banale infection urinaire et après l’intervention, on m’a laissé rentrer chez moi. J’ai commencé à avoir de la fièvre et suis retourné aux urgences. On a découvert que j’avais la bactérie « pseudomonas aeruginosa » dans le sang, très résistante aux antibiotiques. J’avais 39,5ºC et je tremblais comme une feuille… Heureusement, comme je ne prends jamais d’antibiotiques, ils ont fait de l’effet. J’avais 72 heures devant moi pour faire reculer le risque de septicémie. Cela a marché, mais j’ai dû prendre des antibiotiques pendant trois semaines ! »

Même la Reine !

Le 8 janvier 2009, la reine Fabiola, âgée de 80 ans, est admise au CHU de Liège pour subir une opération de la thyroïde sous hypnose. Elle rentre chez elle le 11 janvier. Cinq jours plus tard, elle est hospitalisée d’urgence à la clinique Saint-Jean de Bruxelles pour une broncho-pneumonie qu’elle a probablement contractée à Liège et dont elle sort très affaiblie. Par la suite, elle devra régulièrement utiliser une bonbonne à oxygène pour respirer.

Tous les frais à charge du patient

Même si elles ne constituent pas l’essentiel du travail de l’asbl Erreurs médicales, bon nombre de plaintes émanant de personnes victimes d’affections nosocomiales aboutissent dans ses bureaux. « Tous les hôpitaux sont concernés par cette problématique ! On sait qu’il s’agit d’un problème sanitaire et de santé publique et, à ce titre, il est extrêmement difficile d’établir des responsabilités en la matière », analyse Rachida Essannarhi, responsable de l’association. « Certains assureurs en responsabilité civile excluent toute responsabilité des hôpitaux et s’appuient sur le fait que le risque est censé être connu du patient et est malheureusement difficilement évitable, même en prenant toutes les précautions nécessaires. Qui plus est, il est difficile d’apporter la preuve de la responsabilité d’un prestataire de soins étant donné que tant les soignants que les visiteurs peuvent jouer un rôle de vecteur de la bactérie. Les responsables du secteur hospitalier reconnaissent l’existence du risque mais il s’agit pour eux de complications possibles liées à toute hospitalisation. »

Il arrive cependant que la victime apporte la preuve d’une faute médicale dans le chef du prestataire de soins en démontrant qu’elle a gardé des séquelles liées à une prise en charge tardive de l’infection, non détectée à temps. Pour ce faire, la victime aura bien entendu besoin de tous les éléments constituant son dossier médical. La première démarche à effectuer est de s’orienter vers les services de l’asbl Erreurs médicales, des mutualités ou d’un avocat afin de bénéficier d’un avis sur la situation ou d’une aide socio-juridique. Si le dossier est éligible pour l’introduction d’une demande auprès du FAM (Fonds des accidents médicaux), ces services vous le feront savoir. « La possibilité de déboucher sur une indemnisation, ainsi que le montant de celle-ci, dépendent bien entendu de chaque dossier », nous précise-t-on à l’Inami. « Si le patient se voit obligé de prolonger son hospitalisation des suites d’une infection nosocomiale, tous les frais complémentaires sont malheureusement à sa charge », prévient Rachida Essannarhi, tout en précisant que cela ne devrait pas être le cas. « Si les personnes disposent d’une assurance hospitalisation, ces frais complémentaires pourront être pris en charge mais quid des éventuelles séquelles dues à l’infection ? »